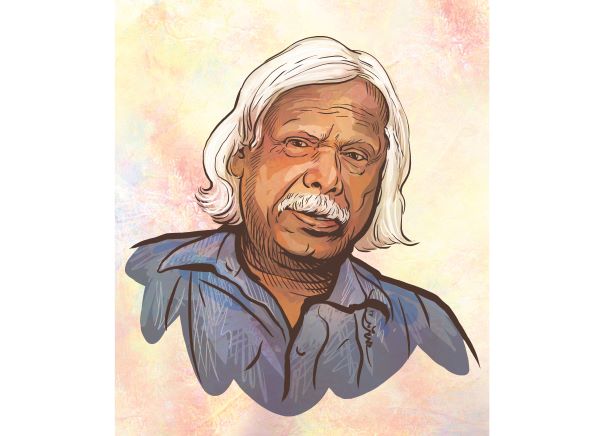

জাফরুল্লাহ চৌধুরী

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জন্ম ১৯৪১ সালের ২৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে। মুক্তিযুদ্ধে আগরতলার মেলাঘরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন এবং ডা. এম এ মবিনের সঙ্গে মিলে সেখানে ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট ‘বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল’ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। ১৯৮২ সালে প্রবর্তিত বাংলাদেশের ‘জাতীয় ওষুধ নীতি’ প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৭৭ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। দৈনিক বাংলার সঙ্গে স্বাস্থ্য খাতের বিগত পঞ্চাশ বছরের অগ্রগতি, দুর্বলতা এবং সংকট উত্তরণের পথনির্দেশসহ এ খাতসংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন দৈনিক বাংলার জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক মাহবুবা জান্নাত-

দৈনিক বাংলা: গত ৫০ বছরে দেশে স্বাস্থ্য খাতের পথচলাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: সত্তরের দশক ছিল সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের দশক। মুক্তিযুদ্ধের পর এ দেশেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তৃণমূলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা কীভাবে সর্বোচ্চ নিশ্চিত করা যায়, তা নিয়ে ভাবা হচ্ছিল। সে সময় তিনজন ব্যক্তি স্বাস্থ্য আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তারা হলেন ড. তৈয়্যব আলী, ড. এস আই এম জি মান্নান এবং এম এন নন্দী। সে সময় যিনি দেশের স্বাস্থ্যসেবার ইতিবাচক অগ্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন, তার নাম এখন আর তেমনভাবে উচ্চারিত হয় না। তিনি হলেন অর্থনীতিবিদ এইচ এস শামসুল আলম। পুলিশের অতিরিক্ত আইজি ছিলেন তিনি। পরে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনে কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনিই এ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঠামোটা গড়ে তোলেন। দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তৈরির বিষয়টি তিনি পরিকল্পনা কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করলেন। সে সময় ৩০০টি থানা ছিল। এতে করে গ্রামে চিকিৎসক পাঠানোর একটা ব্যবস্থা তৈরি হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও বিষয়টি মেনে নিলেন।

এ ছাড়া ইউনিয়ন সাব সেন্টার প্রতিষ্ঠার ধারণাটি ছিল তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিব ড. টি হোসেইনের। প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই হলো যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়নের প্রারম্ভ। সে সময় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে জোর দেয়া হয়।

এ ছাড়া পাকিস্তান আমল থেকেই এ অঞ্চলে ৮টি মেডিকেল কলেজ চালু ছিল। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সেগুলোর সুবিধা পাচ্ছিল। আর যুদ্ধকালে আগরতলায় চিকিৎসা শিবিরে আমরা যেভাবে স্বল্প সময়ে তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আপৎকালীন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালিয়েছি, সেই ধারণা থেকে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কিছু তরুণ জনগোষ্ঠীকে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যাপক পরিসরে পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেয়া শুরু হয়। যার ফলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে খুব অল্প সময়ে বড় ধরনের সাফল্য এসেছিল।

এরপর আশির দশকের শুরুর দিকে তৈরি হলো ওষুধনীতি। এতে ওষুধশিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি হলো। সাধারণ মানুষ স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ পেল। আশির দশকের শেষ দিকে আসে স্বাস্থ্যনীতি। তবে দেশের চিকিৎসকরা এটা পছন্দ করেননি। সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছিল এতে। এটা করা গেলে রোগীরা আজকে ভীষণভাবে উপকৃত হতো। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো থেকে সর্বক্ষণিক সেবা পেত।

২০১১ সালে সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিতে শুরু করে সরকার। স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এ সেন্টারগুলো পরিচালিত হয় মূলত কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের দ্বারা। তারা কেবল প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেবার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এগুলোও শুরুর দিকে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কর্মীদের রাজস্ব খাতে না আনাসহ তদারকির অভাবে সেগুলোও কাঙ্খিত সেবা দিতে পারছে না এখন আর।

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, এত ভালো অবকাঠামোগত সুবিধা পেয়েও সঠিক পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার অভাবে স্বাস্থ্য খাতের সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানো হয়নি। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে স্বাস্থ্যকর্মী নেই। প্রতি বছর দেশের মেডিকেল কলেজগুলো থেকে ১০ হাজার চিকিৎসক বের হয়। অথচ তারা গ্রামে যায় না, এটা দুর্ভাগ্যজনক।

দৈনিক বাংলা: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কী?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো ব্যবস্থাপনার অভাব। আমরা বড় বড় হাসপাতাল তৈরি করেছি। কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় জনবল দিতে পারিনি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিতে পারিনি। প্রত্যেকটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতালে জনবল সংকট। এভাবে চলতে পারে না।

তা ছাড়া মেডিকেল যন্ত্রপাতির ওপর ট্যাক্স বেশি ধার্য করে ভুল করা হয়েছে।

ওষুধের দাম বেশি। এখন ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করছে কোম্পানিগুলো। ফলে তারা কেবল মুনাফার দিকটা দেখছে। দরিদ্র মানুষের কথা ভাবলে সরকারকে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জনগণের আউট অব পকেট এক্সপেনডিচার (নিজ খরচে চিকিৎসা) কমাতে হবে। বর্তমানে চিকিৎসার ৭০ শতাংশ খরচ বহন করে রোগী নিজে। এ অবস্থায় চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে, এমন পরিবারের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাই সরকারকে স্বাস্থ্য খাতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে। ফিরে আসতে হবে ১৯৮২ সালের ওষুধনীতিতে। কেননা, এ নীতিতে আমরা ওষুধ কোম্পানিগুলোকে লাভ করার সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু ঘুষ দেয়ার সুযোগ দিইনি।

এ ছাড়া বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে এগুলো লোক ঠকানো প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছে। এসব প্রতিষ্ঠানেও অপারেশনের খরচ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচসহ সব কিছু নির্ধারণ করে দিতে হবে সরকারকে।

দৈনিক বাংলা: এ খাতের সবচেয়ে বড় শক্তির দিক কোনটি আপনার কাছে?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এ দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী। তাদের সহজেই শেখানো সম্ভব। প্রতি বছর ২০ হাজার চিকিৎসক তৈরি করা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু সুষ্ঠু পরিকল্পনার। সারা বিশ্বে এখন নার্সের চাহিদা অনেক। বিশেষত প্রবীণদের সেবার জন্য নার্স প্রয়োজন। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের পরিবর্তে ৬ মাস বা এক বছরের কোর্স খোলা যেতে পারে। বয়োবৃদ্ধদের সেবা প্রদানের জন্য সংক্ষিপ্ত ও বাস্তবধর্মী কোর্স কারিকুলাম করতে হবে। যেখানে বিদেশি ভাষা ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের বিদেশে পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু নার্সিং সেক্টরটি বরাবরই অবহেলিত রয়েছে এ দেশে।

বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহার করেই আরও অনেক বেশি দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করা যায়। দুর্ভাগ্য হচ্ছে, তাদের সেভাবে তৈরি করা হচ্ছে না। আমাদের নার্সরা এখনো বিদেশে কাজের সুযোগ পাচ্ছে না।

দৈনিক বাংলা: স্বাস্থ্য খাতে অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: জনস্বাস্থ্যে স্যানিটেশন ব্যবস্থা জোরদার করা আর নিরাময়ের দিক থেকে ইউনিয়ন সাব সেন্টারগুলোকে কার্যকর করা। স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন চাইলে সর্বপ্রথম এই ইউনিয়ন সাব সেন্টারগুলোকে কার্যকর করতে হবে। চিকিৎসকরা যেন সেখানে থাকেন তার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। দুই বছর গ্রামে কাজ না করলে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করতে পারবেন না চিকিৎসকরা, এমন আইন তৈরি হলে চিকিৎসকরা অবশ্যই গ্রামে যাবেন। চিকিৎসকের থাকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকলে তারা অবশ্যই গ্রামে কাজ করবেন।

দৈনিক বাংলা: আপনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হলে কোন কোন বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতেন?

জাফরুল্লাহ চৌধুরী: আমি প্রথমে ওষুধের দাম কমিয়ে দিতাম। ১৯৮২ সালের ওষুধনীতির পূর্ণ প্রয়োগ করলে ওষুধের দাম অর্ধেক হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, রোগীর সেবাপ্রাপ্তির প্রতিটি স্তরে মূল্য নির্ধারণ করে দিতাম, যাতে রোগী প্রতারণার শিকার না হয়। চিকিৎসকের ভিজিট থেকে শুরু করে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা, অপারেশন- সব কিছুর মূল্য নির্ধারণ করে দিতাম। কোন প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সেবার জন্য সর্বোচ্চ কত টাকা আর সর্বনিম্ন কত টাকা নিতে পারবে তা নির্ধারণ করে দেয়া জরুরি। নতুবা স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য বাড়তেই থাকবে। একই ইসিজি কোথাও ১০০ টাকা, কোথাও ৩০০০ টাকা– এটা চলতে পারে না। তৃতীয়ত, মেডিকেল কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তি বাড়াতাম। চতুর্থত, প্রতিটি মেডিকেল কলেজে বিদেশি ছাত্রদের জন্য আলাদা এক হাজার আসন রাখতাম। এতে করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগও তৈরি হতো। পঞ্চমত, ফিজিওথেরাপি, মাইক্রোবায়োলজি, ডেন্টাল, নার্সিং-এর জন্য আলাদা কলেজ নয়। একই মেডিকেল কলেজ থেকে সবাই পাস করবে। এতে করে সীমিতসংখ্যক অবকাঠামোগত সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার হবে। কিছু নির্ধারিত বিষয়ে একই শিক্ষক কভার করতে পারবেন। যেমন: অ্যানাটমি বিষয়টি প্রত্যেক সেক্টরের শিক্ষার্থীদের জন্য একই। তাহলে কেন আলাদা প্রতিষ্ঠান করে তাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হবে? কেন আলাদা প্রিন্সিপাল, শিক্ষক, দারোয়ান, ক্লিনার লাগবে? ষষ্ঠত, যেহেতু মেডিকেল শিক্ষকের অভাব এখনো প্রকট, তাই যেসব শিক্ষক এখনো সুস্থ সবল আছেন, বিশেষ বিবেচনায় তাদের চাকরির বয়স ৭৫ বছর করতাম।

১৯৮/সি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

©দৈনিক বাংলা